“As primeiras informações sobre criação no Jequitinhonha datam dos anos 1860; na época o viajante Hartt encontrou vaqueiros campeando nas chapadas do Alto-dos-Bois. Seu crescimento, no entanto, ocorreu já para fins do século XIX, mais no baixo Jequitinhonha e, de maneira geral, muito associado às levas de baianos que começaram a migrar a partir dos anos 1890, quando chegavam famílias de criadores para Vigia, Fortaleza e São Miguel.

Os pastos nativos de campos que os criadores pioneiros encontraram no Jequitinhonha, formados pelos capins redondo, mimoso, favorito, peludo e vários outros capins-de-campo, nunca serviram para alimentar muito gado porque suas densidade, palatabilidade e constância não eram das melhores. Eles produziram à base de fogo freqüente: depois de queimados brotavam tenros e forneciam pastagem por curto período.

Nas terras férteis de cultura usadas para pasto existia o chamado capim-pernambuco –pasto baixo e duro– e, desde o começo do século XIX, o capim meloso ou gordura –Melinia minutiflora– de origem africana, que expandia com a fronteira agrícola invadindo as roças abandonadas na trilha do povoamento. O meloso, apesar da sua razoável capacidade de suporte e boa aceitação pelo gado, apresentava alguns inconvenientes: muito sazonal, pouco tolerante às altas temperaturas e nada resistente ao fogo. Apesar de fixar-se com sucesso nos altos Jequitinhonha, Mucuri e Doce, nunca alcançou resultado parecido nas zonas baixas, quentes e férteis dos rios. Lá, o capim de abertura foi, primeiro, o citado pernambuco e logo depois o capim provisório, também chamado jaraguá (Hyparrhenia rufa), extrema ou vermelho

A difusão do jaraguá em lugar dos pastos nativos foi a primeira mudança técnica significativa na pecuária. No entanto, a segunda grande transformação no pastejo ocorreu dos anos 1910 em diante, com a introdução do capim-colonião (Panicum maximum jacq), que se tornou o símbolo de boa pecuária.

Mas a maior e mais importante de todas as transformações técnicas na pecuária foi mesmo o melhoramento dos rebanhos, que começou por volta dos finais do século XIX.

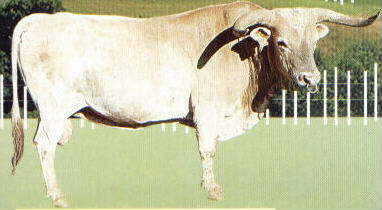

No começo da pecuária na zona do Jequitinhonha o rebanho era formado pelo conhecido pé-duro, curraleiro ou comum, o gado sem raça, que ia do centro de Minas ou da Bahia para lá. Era muito resistente às rústicas condições da criação: suportava a solta, produzia largado em gerais, agüentava parasitos, calor e seca. Apresentava, porém, grandes problemas: baixíssima produção de carne e leite, demasiado tardio, pouco fértil. O intervalo entre partos, segundo contam vaqueiros antigos, durava 36 meses; as novilhas entravam no calor por volta dos cinco anos, o boi chegava à maturidade por volta dos sete anos, quando alcançava algo em torno de sete arrobas (210 quilos de peso vivo) e possuía, folcloricamente, sete palmos de chifres. Nos anos 20, na exposição agropecuária em Fortaleza, ganhou fama o boi “Junqueira”, pelo tamanho dos chifres. Era o modelo de boi daquele tempo.

No Jequitinhonha e Mucuri o melhoramento do pé-duro chegou a ser feito com o gado malabar, uma raça que praticamente desapareceu. O malabar foi o melhorador do pé-duro, mas não era considerado muito superior a este.

O gado malabar sumiu dos pastos e da história da pecuária, engolido pelo zebu, que operou a mais profunda revolução técnica na pecuária do Jequitinhonha, Mucuri e de toda Minas Gerais.

O zebu foi levado para o Jequitinhonha nos anos 20 por Theopompo Almeida e Hermano de Souza. Theopompo Almeida, boiadeiro de levar 15.000 bois por ano à Bahia, faliu em Fortaleza, foi para Joaíma, se refez, ficou dono da fazenda Ypiranga; de novo lá teve problemas financeiros; saiu para a “mata”, morreu em Carlos Chagas, ainda pela terceira vez recomeçando, sem dinheiro, mas deixando excelente conceito comercial.

Vender uma boiada, nos anos 20, era negociar, entregar os bois, esperar serem levados, unidos a outros rebanhos, formada a grande boiada, feita a viagem para o ponto-de-venda, colocado o gado na invernada para engorda, refeito, engordado, entregue; então era só esperar que passasse aquele prazo de 90 ou 180 dias para o boiadeiro receber o pagamento; fazer a jornada de volta e saldar os compromissos assumidos com o dono do gado”.

Fonte: Eduardo Magalhães Ribeiro, Vaqueiros, bois e boiadas – trabalho, negócio e cultura na pecuária do nordeste mineiro.

lindo blog, Saja merece.

ResponderExcluirParabéèns ! MuitoO LindoO vC realmente conheçe nossa historia !

ResponderExcluirMeu nome é Maria do Carmo Batista(comadre Bahia,esposa de João Ferreiro), sou filha de João Batista dos Santos e de Ana Maria De Jesus.Obs: Para algumas pessoas minha mãe se chamava Ana Jorge da silva(porque é filha de Benedito Jorge da Silva).Nasci,fui criada e casei em Santo Antônio do Jacinto.Moro atualmente em Betim-MG.Estou a procura de minha irmã Raquel Batista dos Santos(Quezinha), ela foi casada com Agenor Francisco De Araújo-filho de Serapião e de Balbina Maria. Não tenho noticias de minha irmã há mais de 40 anos. São nossos irmãos: Salvador Batista dos Santos, Juarez(Sinhor),e Judith(Joda).Se alguém tiver alguma informação, por favor! entre em contato comigo:(31)3051-6072 ou através do email:mariadocarmobatista8@gmail.com ,ou mariacomadrebahia@yahoo.com.br

ResponderExcluirDesde de já agradeço a todos e parabenizo por esta linda matéria!

Faremos o possível, assim que tivermos alguma informação entraremos em contato.

ExcluirEstou a procura de Jorge Luiz Costa, filho de D. Silvia, e irmão de Aretusa, Renata, Etanislau, Veceslau, Antônio e Renata!! Quem tiver noticias eu agradeço!! Obrigada

ResponderExcluirestava a procura dos registros da minha família Gomes Ribeiro, Meu Bisavô foi Sergino Gomes Ribeiro, o ultimo da minha família que tenho registro, não achei nada da minha família mas achei da minha prima A Família Maciejewisky, achei muito legal seu blog, parabéns

ResponderExcluir